いつしかの箱

「今日は、僕にとって忘れられないエピソードを話したいんです。」

ある日、長田真作さんはこう切り出してきた。私はよく長田さんの話を聞くために彼のアトリエへ出向く。そこでの会話には、いつもおもしろ半分、冗談半分という気楽さが漂っている。ところがこの日は違った。長田さんは少し神妙な顔つきで、ある男の子との思い出を語り始めたのだった。私はその話をここに記してみようと思う。

今からおよそ12年前のこと。長田さんは広島の高校を卒業したのちに上京して、ある学童クラブでアルバイトを始めた。この学童クラブは、自閉症やダウン症のような、一般的に「障害のある子」といわれる子供たちが通うところらしい。長田さんの仕事は、スタッフとして子供たちと遊ぶことだった。彼曰く、そこは「安らぎの場」だった。危険なことでない限り、子供たちは何をしても良い。スタッフも「子供を教育する」という姿勢はとっていなかった。

この学童クラブに、K君という男の子がいた。学童にはさまざまな個性をもつ子がいて、子供たちに対する長田さんの興味は尽きなかったが、とりわけK君の存在は大きかった。

長田さんがK君に出会ったのは、K君が小学2年生のときだった。小さくて可愛らしいK君。しかし初対面の場で、強烈な印象を残す。

学童クラブでの初日、長田さんはまず、新しいスタッフとして子供たちに自己紹介をした。

「長田真作です。広島県から来ました」

緊張しつつ、無難な挨拶が続く。

「みなさん、よろしくお願いします」

その瞬間、K君は長田さんに向かって突然「はまぐり!」と言った。

「???」

スタッフはみな大笑いしていたが、虚を衝かれた長田さんはたじたじとなった。K君が何をもって「はまぐり!」と言ったのかは誰にもわからない。今でこそ子供たちとの会話に慣れている長田さんだが、このときはただ、へへへ……と笑うことしかできなかった。K君の一言は長田さんにとって、この子たちの世界に入る際の、洗礼のようでもあった。

衝撃的な「はまぐり」の一件以来、長田さんはK君に関心をもつようになる。

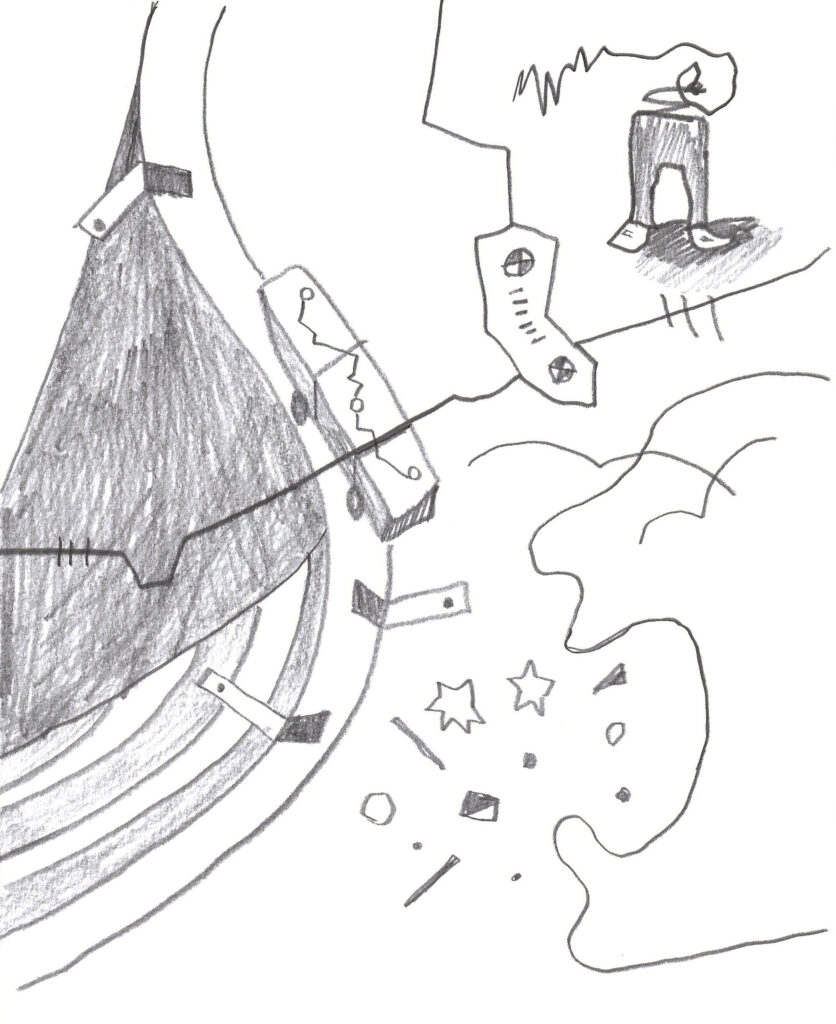

K君は自閉症で、学童の室内では空想の世界を泳いでいるように見えた。当時のK君はよく、プラレールで立体物を作ったり、おもちゃ同士を戦わせたりしていた。

おもちゃを使って遊ぶのは、自閉症ではない子にもよくあることだろう。でもK君が他の子と少し違うのは、その遊びに意図が見えないことだった。長田さんには、K君が何を楽しんでいるのか、今ひとつわからない。たとえばプラレールで何かを作るにしても、作りあげる目標物をもっていないように見えた。完成しても、達成感が表情などに出ない。立派にできたプラレールの橋や道を、ぼうっと、ただ眺めていることもあった。心情を訊ねようとも、K君が口にする言葉は少なく、「バーン」「ガーン」のような一言しか言わない。声をかけても振り向かない。彼はひたすら独自の世界に没入していた。

K君はよく笑っていた。しかしその笑い方は独特だった。K君は電車が好きだったけれど、電車を見ても「あっ、電車だ!」とその存在に喜んで笑うのではない。電車の先にある何かを見て笑っている感じなのだ。長田さんからすれば、幽霊が見えているのではないかと思えるくらい、広い空間を見て笑っていた。

他にも、K君は人の会話を聞いて、よくわからないポイントで笑っていた。

多くの人は会話中、話のオチや受けを狙った表現に笑うものだ。しかしK君は思いもよらない単語だったり、接続詞のような、人があまり気にしない言葉に反応していたようだ。K君は毎日そんな感じだった。そして長田さんは、そういうK君と一緒にいて「毎日、おもしろかった」と言う。